改变一个人要花费太多的时间和精力,而激励一个人有时候也许只需要一句话。

员工为什么不能积极主动、全力以赴地工作?员工的工作热情为什么难以持久?员工为什么不能像老板一样勤奋地工作?弗朗西斯说:“你可以买到一个人的时间,你可以雇一个人到固定的工作岗位,你可以买到按时或按日计算的技术操作,但你买不到热情,你买不到创造性,你买不到全身心的投入,你不得不设法争取这些”。怎样争取得这些呢?

有效激励才是灵丹妙药。

懒不是人的本性,是由于环境所造成的,员工之所以懒,是由于管理者没能激发和鼓励其积极性所导致。人是需要激励的,人的工作干劲来自激励。所谓:矢不激不远,人不励不奋。有无激励结果大不一样。

哈佛大学的威廉•詹姆士教授调查发现:按时计酬的职工仅能发挥其能力的20-30%,而如果受到充分的激励,则职工的能力可以发挥到80-90%,甚至更高。

这其中50-60%的差距系激励工作所致。也就是说,同样一个人在通过充分激励后所发挥的能力相当于激励前的3-4倍。由此他得出一个公式,即:“工作绩效=能力×动机激发”。这就是说,在个体能力不变的条件下,工作成绩的大小取决于激励程度的高低。激励程度越高,工作绩效越大;反之,激励程度越低,工作绩效就越小。

就长远来看,你根本无法强迫任何人做事,只能让他们自已心甘情愿的做。而唯有激励才能让员工燃烧起来,让激情经久不息;唯有激励才能使人的潜力得到最大限度的发挥。如果管理者希望下属付出最大的努力,就应该通过自己的激励实践以满足员工的需求和愿望。

然而,现实存在的问题是,很多主管不是在激励下属,而是在打击下属,这不得不说是一件很悲哀的事情。

松下幸之助说:管理的最高境界是让人拼命工作而无怨无悔。韦祎说:有效激励的最高境界是——喜出望外。

什么是激励?美国管理学家贝雷尔森和斯坦尼尔给激励下了一个定义:“一切内心要争取的条件、希望、愿望、动力都构成了对人的激励。——它是人类活动的一种内心状态。”从心理学角度讲,激励是指激发人的内在动机,鼓励人朝着所期望的目标采取行动的过程。

激励是一个非常复杂的过程,它从个人的需要出发,引起欲望并使内心紧张,这种紧张不安的心理会转化为动机,然后引起实现目标的行为,最后在通过努力后使欲望达到满足。

心理学家一般认为,人的一切行为都是由某种动机引起的。动机是任何行为发生的内部动力,动机对行为有激发、引导和维持的作用,没有动机就没有行为。动机的性质不同,强度不同,对行为的影响也不同。

有个小故事很形象地说明了这一点:一条猎狗将兔子赶出了窝,一直追赶他,追了很久仍没有捉到。牧羊犬看到此种情景,讥笑猎狗说:“你们两个之间小的反而跑得快得多。”猎狗回答说:“你不知道我们两个的跑是完全不同的!我仅仅为了一顿饭而跑(行为表现为:尽力而为),他却是为了性命而跑呀(行为表现为:全力以赴)!”

因为动机是驱使人产生某种行为的内在力量。所以,一个人愿不愿意从事某项工作,工作积极性高还是低,干劲是大还是小完全取决于他是否有进行这项工作的动机和动机的强弱。

而形成动机的条件一是内在的需求,二是外部的诱导、刺激。其中内在的需要是促使人产生某种动机的根本原因。综合起来讲,就是“需求产生动机,动机引发行为”。因此,激励的本质就是满足需求,激励的研究应从了解人的需求入手。

真正的管理,本质上就是管理员工的源动力。员工源动力没有解决,一切都没有意义。

麦格雷戈说:个人与个人之间的竞争,才是激励的主要来源之一。所以,我们天天都要问自己这样一个问题:下属为什么要跟着你干?人家为什么到你这个公司来? 需求就是指人们对某种目标的渴求和欲望,它能使某种结果变得有吸引力的一种心理状态,是人们行为积极性的源泉。

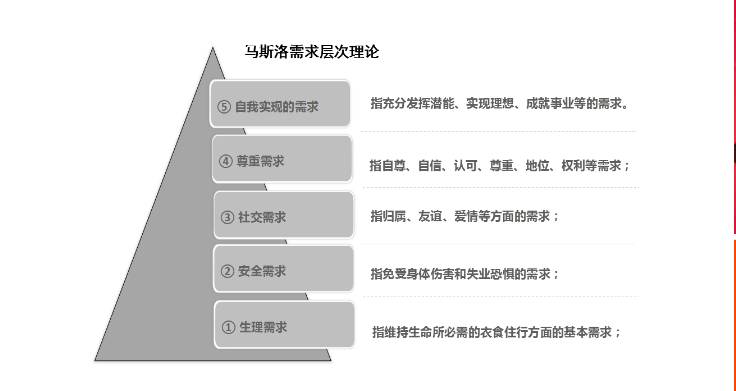

众所周知,美国心理学家马斯洛的“需求层次论”对人的需求的分析最为透彻。马斯洛将人们复杂多样的需求归纳为以下五种:

因此,对症下药、量体裁衣,围绕这些的需求,再采取针对性的激励措施,这样,激励才最有效果。

需要注意的是:五种需求象阶梯一样从低到高,逐层上升。一个层次的需求相对满足了,就会向高一层次发展;人的需求是多种多样的,多数人的需求结构是很复杂的,在每一时刻都会同时有许多需求在影响着人们的行动,而不会是单一的需求支配着人们的行动;

人的需求则是不断在变化的,已经满足的需求不起激励的作用,因而不再是激励因素,只有尚未满足的需求能够影响行为。

为满足不同的需求而采取的不同的激励措施就是激励方法:

1.为满足维持基本生活所需的激励措施就是薪酬激励;

2.为满足安全需求的激励措施就是福利激励;

3.为满足归属感、情感等社交需求的激励措施有团队激励、感情激励、宽容激励等;

4.满足尊重(自尊、自信、权力、地位等)需求的激励措施有尊重激励、赞美激励、“鼓舞激励、支持激励、信任激励、奖励激励、授权激励、晋升激励等;

5.满足自我实现需求的激励措施有:愿景激励、目标激励、竞争激励、危机激励、绩效激励、工作激励、榜样激励等。

工作的根本动力来源于自我激励。管理者不仅要激励下属,而且要教会下属学会自我激励,更要想办法创造一个能让人们做自我激励的环境。有句话说:“你不可能真正激励员工,你只能创造一个使他们自我激励的环境”。

不能因为激励措施不妥当而引起员工的行为与组织目标背道而驰。所谓“奖励得当,种瓜得瓜;奖励不当,种瓜得豆”!

研究表明,及时激励的有效率为80%,滞后有效率为7%。实践也一再证明,应该表扬的行为得不到及时的鼓励,会使人气馁,丧失积极性;错误的行为受不到及时惩罚,会使错误行为更加泛滥,造成积重难返的局面。

激励具有时效性。每一种激励手段的作用都有一定的时间限度,超过时限就会失效。因此,激励不能一劳永逸,需要持续进行。这是一个不幸的真理,也是许多领导所忽视的。他们认为只要在开始阶段激励了员工,员工就会永远受到激励。但事实上,随着时间的流逝,激励水平逐渐下降;一般在三到六个月时间内下降到零。

当一个人做出了成绩并取得报酬以后,他不仅关心所得报酬的绝对量,而且关心自己所得报酬的相对量(与别人相比较)。这个相对量将直接影响今后工作的积极性。

物质激励虽然直接,但物质激励是基础,精神激励才是根本。“改变一个人要花费太多的时间和精力,而激励一个人有时候也许只需要一句话”。而精神激励并非需要花费太多的心思,但却往往被管理者所忽视。